關注“MANA新媒體藝術站”微信公眾號報名!

MANA Synergies丨上海超自然聯(lián)合新時線媒體藝術中心,將于2025藝術與科技生產(chǎn)力大會(PCAT2025)期間舉辦策展人年會,主題為“策展臨界點”,策展人年會國內(nèi)線下版將于上海黃浦文化中心舉辦,策展人年會國際線上版將向全球直播。

此次論壇匯聚了來自中國及全球策展領域的引領者及新興之聲,共同探討在這一臨界時刻,策展行動如何回應世界的裂變與流動。

策展人年會國內(nèi)線下版

時間:2025.05.25 09:30-15:00

地點:黃浦文化中心5F大上海新空間

(上海市黃浦區(qū)中華路980號)

策展人年會國際線上版

時間:2025.05.28 21:00-23:00

地點:線上直播

臨界歷險-中國青年媒體藝術策展

臨界點(Critical Point)是系統(tǒng)相變與躍遷的瞬間,是秩序與混沌交鋒的轉(zhuǎn)折點。它既是對既定邊界的突破,也是新范式的生成;既在建構與坍塌的張力中消解舊有框架,又在混沌與秩序的碰撞中孕育未知的可能。中國青年策展人正是在這一節(jié)點上,他們跳出傳統(tǒng)藝術的話語體系,關注全球性議題的地方實踐、跨學科的知識重構與藝術生產(chǎn)場域的多樣化,以自身的經(jīng)驗與獨特的工作方法,在臨界點之上探尋更多的可能性。如同一場沒有既定規(guī)則卻充滿勇氣的歷險——直面崩塌與生成、協(xié)同與矛盾、差異與共鳴交融的張力時刻。

分享嘉賓

邢丹

獨立策展人

《信睿周報》藝術與科技專欄“振動的生態(tài)”主理人,從事藝術+科技方向研究及策展,致力于混合媒介敘事與生物、生態(tài)話題的研究,試圖用一種日常化的敘事方式,探討技術的多樣性,以及藝術與科技創(chuàng)造未來人類跨界生存、萬物共榮的可能性。策劃展覽及藝術項目:“第四屆新疆國際雙年展-數(shù)字驛站板塊(新疆美術館,2024)”、“編碼物候-數(shù)字與生物交織的宇宙節(jié)律(北京時代美術館,2024)”、“勇敢者的陽臺-營養(yǎng)、材料與未來生態(tài)(Hyundai Blue Prize Art+Tech 2022年度策展人獎)”、“共同的演化Co-Evolution科技+藝術展”。曾參與“BMAB 北京媒體藝術雙年展”、“超級鏈接Hyper_Connection”751國際設計節(jié)等多個展覽的研究及策劃工作。

“勇敢者的陽臺——營養(yǎng)、材料與未來生態(tài)”,現(xiàn)代汽車文化中心,2022

板塊一

主題:溢出-平臺與替代性策展行動

張綰洛

Meta Eye內(nèi)容策劃

本科畢業(yè)于威斯敏斯特大學,碩士畢業(yè)于倫敦藝術大學切爾西學院策展與收藏,曾擔任國內(nèi)首家人工智能藝術中心艾廠媒體主管并參與策劃AI藝術展覽“沙之書”,現(xiàn)任超媒體集團旗下藝術科技平臺Meta Eye內(nèi)容策劃,致力于前沿技術對當代藝術及影像創(chuàng)作的研究,為數(shù)字藝術創(chuàng)作者提供展示的平臺。

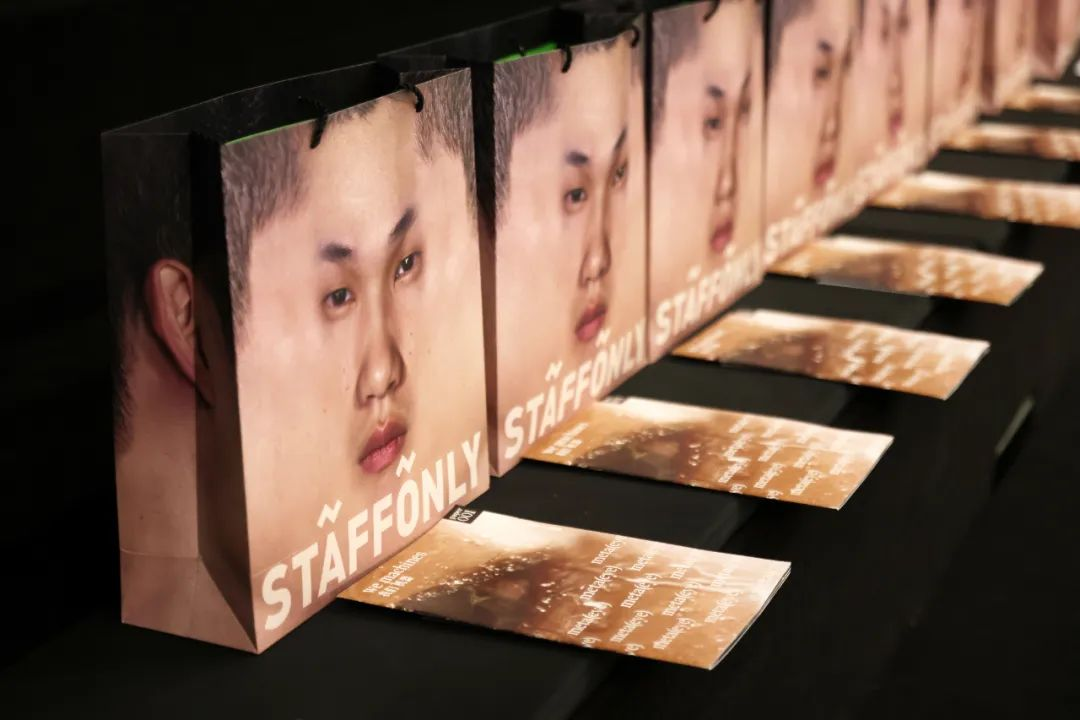

“Meta Eye Paper 001”, STAFFONLY SS2025秀場提前預覽,現(xiàn)場圖,攝影:林宙 ?Meta Eye

分享主題

科技藝術與大眾文化的中間地帶

在越來越多的新興技術手段逐漸成為藝術生產(chǎn)媒介的當下,關于科技藝術的討論常常發(fā)生在兩種場景:一端是美術館與學術機構主導的展覽及研究話語,另一端則是向商業(yè)邏輯與大眾消費傾斜的娛樂化內(nèi)容。而介于二者之間的中間地帶,其文化價值仍未被充分發(fā)掘。本次分享將圍繞Meta Eye作為超媒體集團旗下首個數(shù)字藝術媒體平臺,如何通過多方位視角與內(nèi)容策劃,建立前沿科技與大眾文化的深度對話;如何在新興文化生產(chǎn)的范式中,尋找“精英化內(nèi)容”與“流量文化”之間的第三條路徑。

李漢威

藝術家、策展人

畢業(yè)于上海視覺藝術學院,現(xiàn)工作?活于北京和上海。2017年聯(lián)合成立史萊姆引擎(SlimeEngine)數(shù)字藝術平臺。他的藝術創(chuàng)作和策展實踐視技術為?種新的創(chuàng)作媒介,探索其如何介入甚?主導?類的感知、交流和身份構建,從?引發(fā)對于技術實?主義社會中個體?主性和?化多樣性的深刻反思。

"Extreme Live", OCAT, 2021

分享主題

新建系統(tǒng)——元平臺思維下的數(shù)字藝術

長期以來,數(shù)字藝術往往在兩種陳舊語境中循環(huán):一是以技術炫耀為主,易于復制卻喪失深度;二是作為立場表達的附屬道具,使虛擬語匯邊緣化。我希望一步步打破此二元對立,構建開放協(xié)作的平臺內(nèi)容——既不僅僅展示技術,也不僅僅服務他者訴求,而是將展覽視為生成性媒介,通過多渠道模塊化項目(如藝術家直播電商、盲盒實驗、網(wǎng)絡劇場及預制餐包等),邀請跨領域創(chuàng)作者共創(chuàng)虛實交織的新敘事。講座分享將回顧這一平臺化實踐路徑,探討如何通過“元平臺”思維,促成虛擬與現(xiàn)實、鏈上與鏈下的深度融合。

楊光宇

現(xiàn)代汽車文化中心藝術總監(jiān)

負責Hyundai Blue Prize Art + Tech策展人獎項與相關展覽活動。過往研究和實踐領域聚焦于美術館研究,近年來開始關注更廣泛語境下的跨學科對話與協(xié)作,獨立和參與策劃的項目包括“《移動廣場》系列對話Mobile Agora: Talk Program”, “李英雅個展-釜山文化基金會”,“北京CBD藝術季”,“奧拉維爾·埃利亞松:研究與出版”等。

“《移動廣場》系列對話Mobile Agora: Talk Program 01-03”, 2024, 圖片?現(xiàn)代汽車文化中心。

分享主題

跨學科協(xié)作-想象和構建一種共存的方式

在技術快速演化、生態(tài)系統(tǒng)承壓、社會語境持續(xù)重組的背景下,“共存”不再是一個關于穩(wěn)定的愿景,而是對不確定性做出回應的實踐過程。當代知識體系的邊界愈發(fā)模糊,藝術、科學、技術與社會實踐之間的界線不斷被打破。“跨學科協(xié)作——想象和構建一種共存方式”作為本次分享的主題,旨在提出一個開放性的提問:當既有的范式難以應對復雜世界的生成與失序,我們?nèi)绾瓮ㄟ^跨領域的合作,激活新的理解路徑與行動結構?在策展、研究與實踐的交匯處,我們是否能夠搭建出一種臨時但富有潛力的框架,讓多元的知識形式在張力中對話,從而共同試探可能的共在方式?

王玥涵

清華大學科學博物館助理策展人

畢業(yè)于愛丁堡大學藝術史系,目前在博物館主要參與展覽與公共教育實踐策劃,關注生態(tài)影像、科學藝術教育。

“電波紀元”展覽現(xiàn)場

分享主題

協(xié)作的現(xiàn)場:科學、展覽與其延伸

此次的分享將以近期參與的實踐為對象;例如在以無線電技術史為主題的展覽項目和相關公共實踐如何在跨學科協(xié)作中進行,包括不同知識在展覽語境中的交匯與轉(zhuǎn)譯。同時也將思考科學博物館中的藏品如何在新的語境中被重新喚起——作為經(jīng)驗與想象的觸發(fā)點。在此過程中,“協(xié)作”或許可以被考慮為一種方法,穿行于策展設計、公眾互動與展示之外的延伸實踐之間。

龍星如

獨立策展人

博古睿學者(22-23)

龍星如(b.1990),是一名獨立策展人,寫作者,博古睿學者(22-23),業(yè)余無線電操作員。她長期關注中國的科技基礎設施,技術的心理地理以及天文學,并曾策劃過多個與科技有關的展覽。其研究發(fā)表于劍橋大學藝術、人文學科和社會科學研究中心,瓦爾堡研究所,倫敦大學學院高等研究院/外層空間研究中心,ZKM媒體藝術中心等。她策劃了中國首個專注天文及天體物理的駐地項目(清華大學天文系),并與賀子珂發(fā)起了“端口:云下貴州”項目,這是一個關于中國科技基礎設施的長期調(diào)研和策展項目。

“宇宙考古”,與Sarah Kenderdine及Jean-Paul Kneib聯(lián)合策劃,上海天文館,2024

分享主題

時間的幼蟲與跨學科策展

“時間的幼蟲”是北京大學博古睿研究中心“創(chuàng)意未來”這一關注領域下的一次跨學科策展及研究項目,并與上海紐約大學當代藝術中心(上紐ICA)合作呈現(xiàn)。此次策展實驗始于2022年夏天,邀請藝術家和生命科學家一同關注藝術創(chuàng)作和科學發(fā)現(xiàn)過程中不被注意的時間印痕,探尋語境之間的震顫。本次分享將走入繭中,關注跨學科的后臺。

圓桌討論

主持人

龍星如

嘉賓

張綰洛、李漢威、楊光宇、王玥涵

板塊二

主題:生命之網(wǎng)-編織技術與地方的生態(tài)言說

戴西云

獨立策展人

戴西云是一名獨立策展人,目前生活工作于北京。研究興趣包括空間的欲望機制,城市媒介與敘事,圖像、文本與空間的轉(zhuǎn)譯,注重策展實踐中的共同?產(chǎn)與“在地性”。她先后獲得中央美術學院藝術設計學?、荷蘭Dutch Art Institute (DAI) 藝術碩士。2012?2014年期間,曾在MAD建筑事務所負責媒體策略,展覽及出版物等相關?作。2014年開始通過寫作,表演及策展等媒介進?藝術實踐,多篇?章曾發(fā)表于Artforum、藝術界、Ocula等藝術刊物。2016年加?北京的獨?空間激發(fā)研究所(IFP),運營藝術駐留項?,策劃展覽與活動。2019年作為策展?加?泰康美術館(原泰康空間)至2024年初。她曾?圍Hyundai Blue Prize 2022六強候選人。

“靈?、?天與銅爐 Nature Through a Glass”,展覽現(xiàn)場,回聲畫廊,2025,圖片由回聲畫廊提供

分享主題

植物是如何參與到中國早期現(xiàn)代化中的?

主講人將分享近期圍繞這個問題展開的一系列策劃項目,其中包括去年策劃的展覽“植物遠征”,以八種具體的熱帶植物為線索展開其與建國初期在滇南邊陲建立的熱帶植物園有關的敘事。以及今年與藝術家程新皓共同策劃的項目“植物紀行”,召集藝術家與寫作者,重走20世紀初期中國植物學家在云南地區(qū)植物考察的路線,通過身體性的介入與行走進入這些話語生成的山川、河流、土地以及貫穿其間的道路。

何伊寧

視覺藝術研究者、策展人

何伊寧,藝術工作者。她是《浮嶼》與《星輝》兩種文集的發(fā)起人,其參與撰寫、編輯的出版物包括《記憶寓所》及《港口與影像》系列等二十余種。曾策劃“解殖的目光”、“相地堪輿”、“想像中國”等展覽。2023年,她與蔡昕媛共同發(fā)起Decolonial Being Network,致力于揭示“存在(物)”與“殖民性”之間的深刻關聯(lián),共同想象去殖民的未來圖景。

“相地堪輿:圖像、田野與地理的詩學”,廣東時代美術館,廣州

分享主題

星輝照耀斷層:

臨界點上的本土智慧與后殖民共振

作為藝術工作者,何伊寧近年來的工作格外關注改革開放后成長起來的藝術家代際如何調(diào)用中國思想史與本土知識參與全球后殖民對話,探索個人經(jīng)驗在文化重構中的關鍵作用。她將通過回溯自身經(jīng)歷——從2008年往返英國求學中遭遇的文化錯位與困境,到策劃“記憶寓所”、“港口與影像”、“相地堪輿“等研究型展覽;從聯(lián)合創(chuàng)辦Decolonial Being Network到發(fā)起“星輝”出版項目——展示如何借助藝術工作修補歷史斷裂,在全球化語境中重新連接本土知識體系,為當代文化身份構建多元對話空間。

張營營

獨立策展人、寫作者

她是上海當代藝術博物館(PSA)“青策計劃 2019”獲選策展人,也是15th上海雙年展的策展人團隊成員之一。她畢業(yè)于四川美術學院繪畫系并獲碩士學位,其豐富的創(chuàng)作經(jīng)驗促使她立足于藝術內(nèi)部進行思考,并從創(chuàng)作過程中獲得策展的方式與方法。她致力于研究藝術語言、工具及方法在當今社會的外在表征與內(nèi)在含義,并長期關注以卡塞爾文獻展(documenta)為代表的藝術展覽的機制與發(fā)展。

“平行,似存在,未完成:行進的藝術工具”,展覽現(xiàn)場,上海當代藝術博物館,2019

分享主題

一個簡單的操作者:

限制、順勢、忐忑、生成

生成展覽,或者說策劃一個展覽,是一種渴望改變對空間自身和藝術品自身的思考。看見問題,解決問題,是一個自然而然地操作,創(chuàng)造力也能在此過程中發(fā)生和偶遇。“限制”是種局限,是懸而未決的一種狀態(tài),“忐忑”始終伴隨其中,“順勢”是關于在限制性條件下的一種新的策展動力,這種動力能夠激發(fā)策展工作程序及環(huán)境和語境中的自反性,它能穿透限制,并讓限制性條件成為展覽的一部分。做一個簡單的操作者,是一種“退一步策略”,也是產(chǎn)生新聯(lián)系的一種動態(tài)機制。這里沒有提及的是方法之外的東西。

宗曉

Cc基金會策展人、藝術負責人

宗曉畢業(yè)于紐約視覺藝術學院策展專業(yè),目前在上海從事策展活動。宗曉長期關注科技對于社會經(jīng)濟結構、生態(tài)結構、社群結構以及宏觀和微觀敘事方式的影響。她的獨立策展項目主要包括在北京現(xiàn)代汽車文化中心舉辦的關注人類行為對于非人類物種、物質(zhì)及生態(tài)變化的長久影響的展覽“劇變生態(tài)”,2023;紐約布魯克林輝瑞大樓舉辦的聚焦于數(shù)字化社會對于后真相時代的人們信息獲取方式的改變和沖擊的展覽“Narratives, Stories, Algorithms: Rethinking Independence in Digital Times”,2022;以及在紐約視覺藝術學院畫廊舉辦的關于疫情當下美國社會所折射出的,對以移民為主的“外來人群”的包容和仇視并存的復雜態(tài)度及其影響的展覽“LovingHatingLand”,2021等。

Hyundai Blue Prize Art + Tech 2023獲獎展“劇變生態(tài)”,展覽現(xiàn)場,現(xiàn)代汽車文化中心

分享主題

野生型策展實踐

個人的策展實踐中,展覽是相對偶發(fā)的一種形式。受各種因素影響,展覽最終能否落地,以及落地的形式往往充滿不確定性。當前經(jīng)濟形勢下,不確定性成為了常態(tài),這種狀態(tài)下的策展實踐,我稱之為“野生型策展”。野生的狀態(tài)使人焦慮,但同時也迫使我們放棄以最終“呈現(xiàn)”出些什么作為目的開展研究。呈現(xiàn)出的內(nèi)容從來不是唯一重要之事——研究的目的,展覽的過程,對話的對象,研究的方式都是不可或缺的一部分。

身處全球化格局改變,地緣沖突不斷,人道主義災難和生態(tài)災難同時升級的背景下,我們對于未來是否還能提出有效的想象?作為“野生策展人”,我們的實踐能否貢獻些什么?

陽昕

上海玻璃博物館副館長兼策展人

2014年畢業(yè)于上海復旦大學文物與博物館學系,研究方向為文化遺產(chǎn)理論與管理。2014年6月起至今工作于上海玻璃博物館,負責博物館學術研究、展覽策劃、教育活動以及藝術項目。關注當代社會博物館功能、博物館展品多維闡釋等話題。

上海玻璃博物館全新改造主場館

分享主題

透明之外:上海玻璃博物館的策展實踐與未來視野

本次分享將圍繞上海玻璃博物館的策展路徑與未來愿景展開,探討一座以材料為核心的專題博物館,如何突破“透明”這一物理與觀念的雙重邊界,持續(xù)推動博物館內(nèi)容的跨界融合與創(chuàng)新表達。從藝術、設計、人文到科技與數(shù)字媒介,博物館通過一系列具有代表性的展覽與項目,積極構建玻璃與當代文化之間的對話場域。

在人工智能與新技術不斷重塑知識生成與傳播方式的背景下,上海玻璃博物館也在主動回應時代變化,探索博物館在未來社會中的角色定位與公共價值。講者將分享博物館如何以實驗性實踐為驅(qū)動,不僅傳承歷史與專業(yè)知識,更致力于成為激發(fā)公眾思考與共鳴的文化平臺,為“未來的博物館”提供可能的方向。

圓桌討論

主持人

邢丹

嘉賓

戴西云、何伊寧、張營營、宗曉、陽昕

國際線上論壇

時間

2025年5月28日

上午9:00(美國東部時間 EST)

下午3:00(中歐時間 CET)

晚上9:00(中國標準時間 CST)

主旨分享

發(fā)言嘉賓介紹

Michael Conner

聯(lián)合執(zhí)行總監(jiān)

紐約新美術館根莖Rhizome @New Museum

Annet Dekker

阿姆斯特丹大學媒體研究副教授

倫敦南岸大學客座教授

Boris Magrini

資深策展人

LAS藝術基金會

Lívia Nolasco-Rózsás

策展人、藝術史學者

倫敦大學學院講師

瑞士洛桑藝術設計大學(ECAL)研究員

Kay Watson

藝術科技主管

蛇形畫廊

圓桌討論

主持人

張尕

新時線藝術中心藝術指導

中央美術學院教授

嘉賓

Michael Conner

Annet Dekker

Boris Magrini

Lívia Nolasco-Rózsás

Kay Watson

活動日程表

關注“MANA新媒體藝術站”微信公眾號報名!

我們正站在一個“臨界點”——一道岌岌可危的門檻之上:既有的結構正在瓦解,新的形式尚處萌芽狀態(tài),模糊未明。氣候系統(tǒng)逼近不可逆轉(zhuǎn)的崩潰邊緣;算法代理正重塑知識、勞動與感知;政治與制度秩序因其內(nèi)在矛盾而瀕臨失衡。破壞性的浪潮跨越學科與地理疆界,撼動了意義的根基,瓦解了我們曾賴以理解世界的坐標體系。

因此,“臨界點”不僅標示一個概念性的節(jié)點,更是一種生存狀態(tài)——一種充滿不穩(wěn)定性的間隙,其中崩塌、生成、可能性、熵與初生秩序交織碰撞。

在這片持續(xù)異動的地帶,媒體藝術策展人承擔起不穩(wěn)定生態(tài)的守護者角色,敏銳捕捉在動蕩地基上逐漸浮現(xiàn)的節(jié)奏與形態(tài)。媒體藝術處在人類與機器、有機與合成、顯性與潛隱之間的交匯處,提供了一個獨特的場域,使得當下的裂縫成為通向尚未成形的世界的門戶。

在臨界點上進行策展,意味著放棄對固有意義的執(zhí)著,轉(zhuǎn)而去營造一系列“相遇的架構”——這些架構是不完整的、多元的、持續(xù)變動的。這一策展實踐旨在營造一種脫序與重構共存的空間,溫柔照料那些尚未命名、不確定的未來萌芽。

關注“MANA新媒體藝術站”微信公眾號報名!